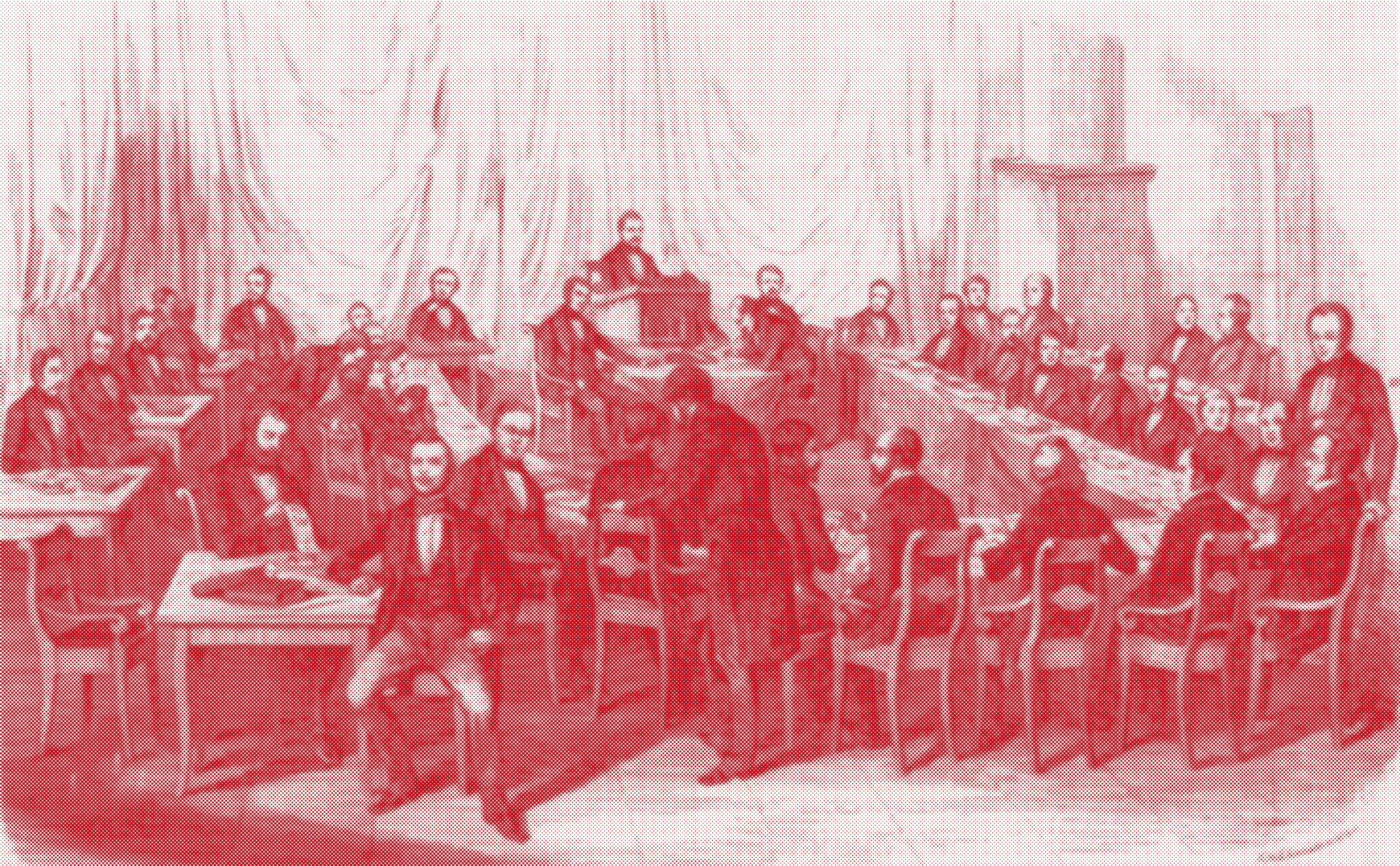

Le projet de Constitution à la Diète fédérale

Réunie

à Berne du 11 mai au 27 juin 1848, la Diète fédérale se penche

sur la proposition de Constitution que lui soumet la commission de révision.

Les représentants des cantons en approuvent la plupart des points sans grands

débats. Seule l’organisation du pouvoir législatif donne lieu à davantage de

discussions, puisqu’il faut choisir entre un modèle centralisateur et un modèle

fédéraliste. La commission avait débattu de nombreuses variantes possibles ;

finalement, à la surprise générale, elle avait suivi la proposition du Schwytzois

Melchior

Diethelm et

avait retenu le système de Conseil national et de Conseil des États égaux,

inspiré du modèle américain. La Diète doit néanmoins examiner à son tour de

nombreuses propositions, allant du système avec seulement des représentants des

cantons à un modèle monocaméral centralisateur en passant par une variante à

deux conseils aux compétences distinctes. Le système bicaméral, tel que nous le

connaissons aujourd’hui, finit par s’imposer à une large majorité. Le projet de

Constitution va trop loin pour certains et pas assez pour d’autres. Au vote sur

l’ensemble, le modèle bicaméral ne récolte que 13 ½ voix sur 22, un score toutefois

suffisant pour soumettre le projet au vote du peuple.

Druey et Furrer : dispute sur la question du nombre de chambres

Le radical vaudois Henri Druey est considéré comme l’un des pères de la Constitution fédérale. Il fait partie de la commission de révision du Pacte fédéral, dont il est aussi le secrétaire. Il y joue l’un des rôles les plus actifs et défend le projet de Constitution devant la Diète en tant que porte-parole francophone. Au sein de la commission, il tente indirectement d’imposer sa vision d’un système monocaméral unitaire. Il échoue et se brouille alors avec le Zurichois Jonas Furrer qui critique sa tactique, la jugeant irréfléchie. Fils d’aubergiste, Henri Druey est vexé et accuse l’avocat Jonas Furrer de n’être qu’un théoricien qui ne quitte jamais son salon. Pourtant, les deux hommes sont favorables au principe selon lequel un grand « salon parlementaire » suffirait. Mais Henri Druey revoit sa position et vote pour le système bicaméral, tant dans la commission qu’à la Diète. On pourrait penser que son choix est dû à son antipathie pour Jonas Furrer, mais il s’agit plutôt d’une manœuvre tactique : Henri Druey ne veut pas risquer le rejet de la Constitution et compte sur le fait que la Suisse passera de toute manière par la suite à un « système unitaire », au modèle à une chambre. Il est donc probable que notre système bicaméral actuel soit non pas le fruit d’une réaction de colère, mais celui d’une mauvaise appréciation de la situation.

Helvetia et Libertas : représentantes muettes de la Confédération

En

Europe, la Constitution fédérale est un cas à part dans le microcosme

républicain et démocratique. En ce qui concerne la participation des femmes à

la politique, les membres de la commission de révision n’ont par contre pas d’idées

avant-gardistes. Aucun député de la Diète ne fait de proposition sur le

suffrage féminin. L’idée ne leur effleure même pas l’esprit ! En privant

les femmes du droit de vote et d’éligibilité, et donc d’une représentation au

sein du nouveau Parlement fédéral, ces messieurs restent fidèles à l’esprit qui

prévaut alors. Les femmes sont néanmoins visibles dans le jeune État fédéral, puisque les figures féminines sont

prédominantes dans les symboles de la Confédération. La monnaie et les timbres

sont uniformisés et d’autres insignes nationaux et modèles d’identification

viennent s’ajouter à la croix suisse. Après 1848, l’allégorie nationale Helvetia devient la personnification dominante

omniprésente de l’ État

fédéral. Libertas, l’allégorie de la liberté, est elle aussi mise

à contribution. Ce duo féminin fait même de l’ombre à Guillaume Tell à l’échelle

fédérale. Lors de festivités, ces allégories sont parfois incarnées par des comédiennes.

Mais lorsqu’il s’agit de se rendre aux urnes, même Helvetia et Libertas sont

priées de rester à la maison.

Votation populaire sur la Constitution fédérale

Les

conservateurs catholiques qui ont perdu la guerre du Sonderbund s’opposent au

projet de Constitution, mais ne parviennent plus, avant la votation, à

rassembler leurs forces pour mener une campagne efficace en vue de défendre

leurs idées. Au sein du mouvement radical, les libéraux se sont imposés lors de

l’élaboration du projet et s’engagent désormais pour qu’il soit adopté. Les

radicaux de gauche jugent le projet pas suffisamment centraliste ni unitariste,

ce qui ne les empêche toutefois pas de le soutenir pour des questions

stratégiques. C’est ainsi qu’une grande majorité de la population et 15 ½ cantons

votent en fin de compte pour le projet de Constitution, tandis que 6 ½ cantons

le rejettent. Le taux d’approbation varie fortement : Glaris accepte la

Constitution à 100 %, Obwald n’enregistre que 3 % de voix en sa

faveur. Selon le Pacte fédéral de 1815 alors encore en vigueur, tous les

cantons devraient consentir à une modification. Si la décision est malgré tout

prise à la majorité, c’est sous la pression des radicaux, majoritaires à la

Diète. Et c’est donc sur cette base que le 12 septembre 1848,

l’adoption de la Constitution fédérale peut être proclamée. Le Pacte fédéral

est formellement abrogé le 16 novembre 1848, après la constitution de

l’Assemblée fédérale et l’élection du Conseil fédéral. Pour la Suisse, il

s’agit d’un tournant historique.

Une mère, mais pas un modèle

En matière d’élections et de votations dans des conditions équitables, la Suisse est aujourd’hui un modèle à l’échelle internationale. S’il en est ainsi, c’est uniquement parce que la pratique a bien évolué depuis la première votation, celle sur la Constitution fédérale. La « mère de toutes les votations fédérales », qui s’est tenue en été 1848, n’a en effet rien d’exemplaire. Son organisation est alors du ressort des cantons, faute de législation nationale ad hoc. Le droit de vote est réservé aux hommes et soumis à d’autres restrictions qui varient d’un canton à l’autre. La plupart d’entre eux organisent des votations populaires à différentes dates et dans cinq cantons, la décision est prise par la Landsgemeinde. Dans deux cantons, le peuple n’est pas consulté. Dans les Grisons, ce sont les juridictions qui se prononcent alors qu’à Fribourg, c’est le parlement cantonal, dominé par les libéraux, qui prend la décision. À Lucerne, le gouvernement libéral comptabilise les abstentions comme voix positives. Dans ces conditions, ni le nombre officiel de « oui » des cantons ni celui de « oui » des citoyens ayant le droit de vote ne reflètent la situation réelle. Mais malgré toutes ces irrégularités, le projet de Constitution aurait aussi été largement adopté si le scrutin avait été organisé dans le respect des normes actuelles.